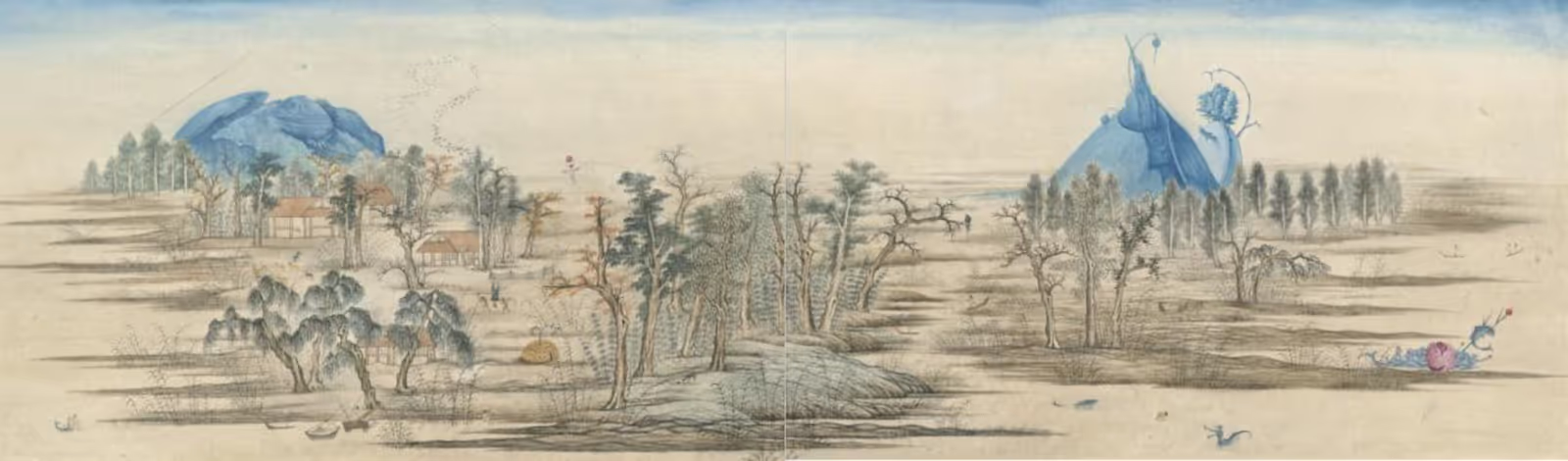

南宋画家夏圭有一幅画题为《溪山清远图》,任何熟悉中国画的人都理解这四个字的基本含义。溪山清远是传统文人的理想桃源,即便是今天居住在城市钢筋水泥丛林里的现代艺术家也能够理解其中无尽的精神内涵,它也是人们直至今日对中国画孜孜以求的原因所在。文化是由差异的复杂成分而构成的整体。数十年的变革使中国水墨踏入现代艺术的创作路径,但再激烈的变革也未能终止这一媒介携带的精神文明因子,它总能找到不断“绵延”的可能。回望历史,从1978年至今的四十多年,由新文人画、实验水墨、新水墨画以及水墨艺术构成的历史演进,我们也可以将其称为“溪山清远”的当代逻辑。

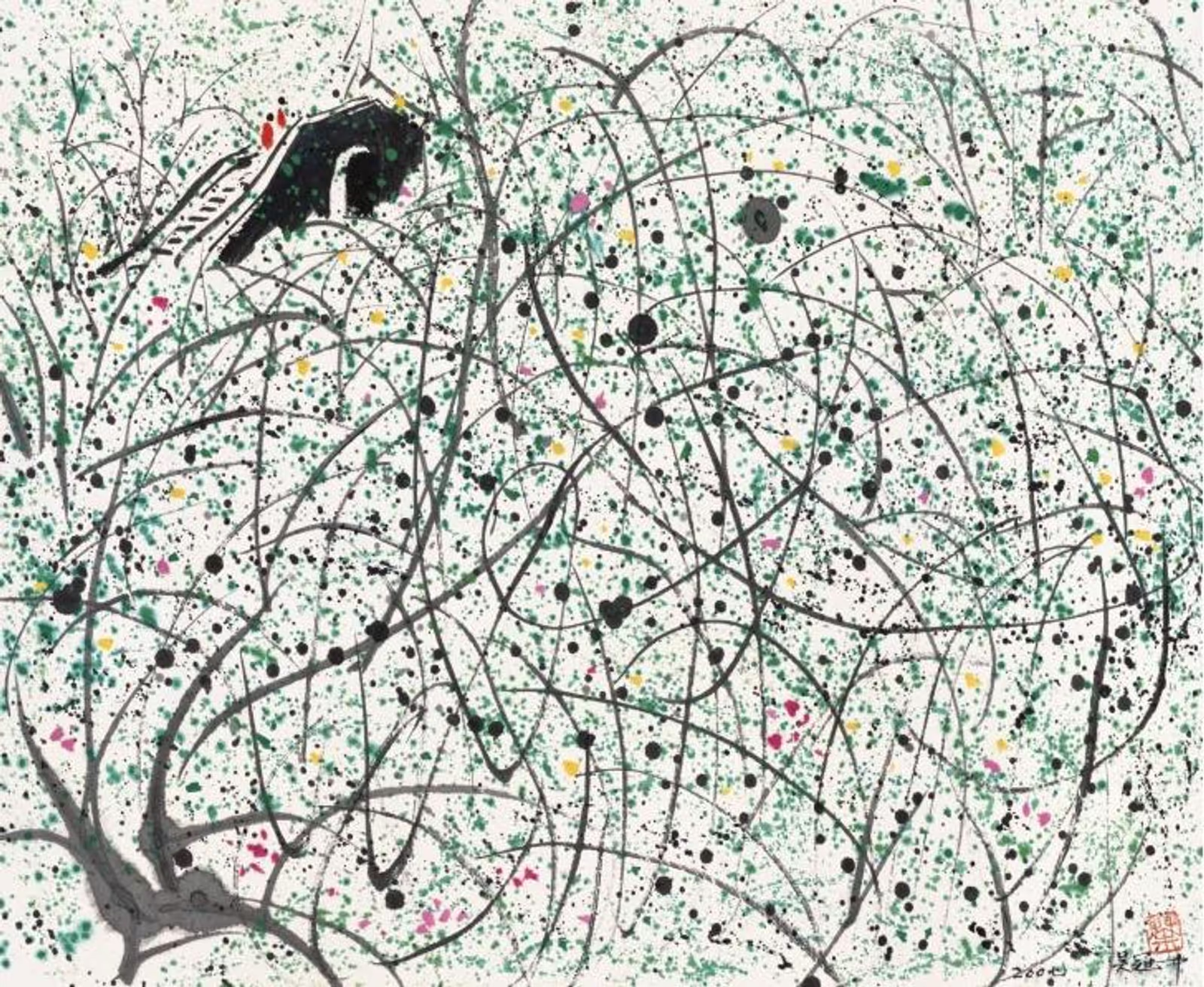

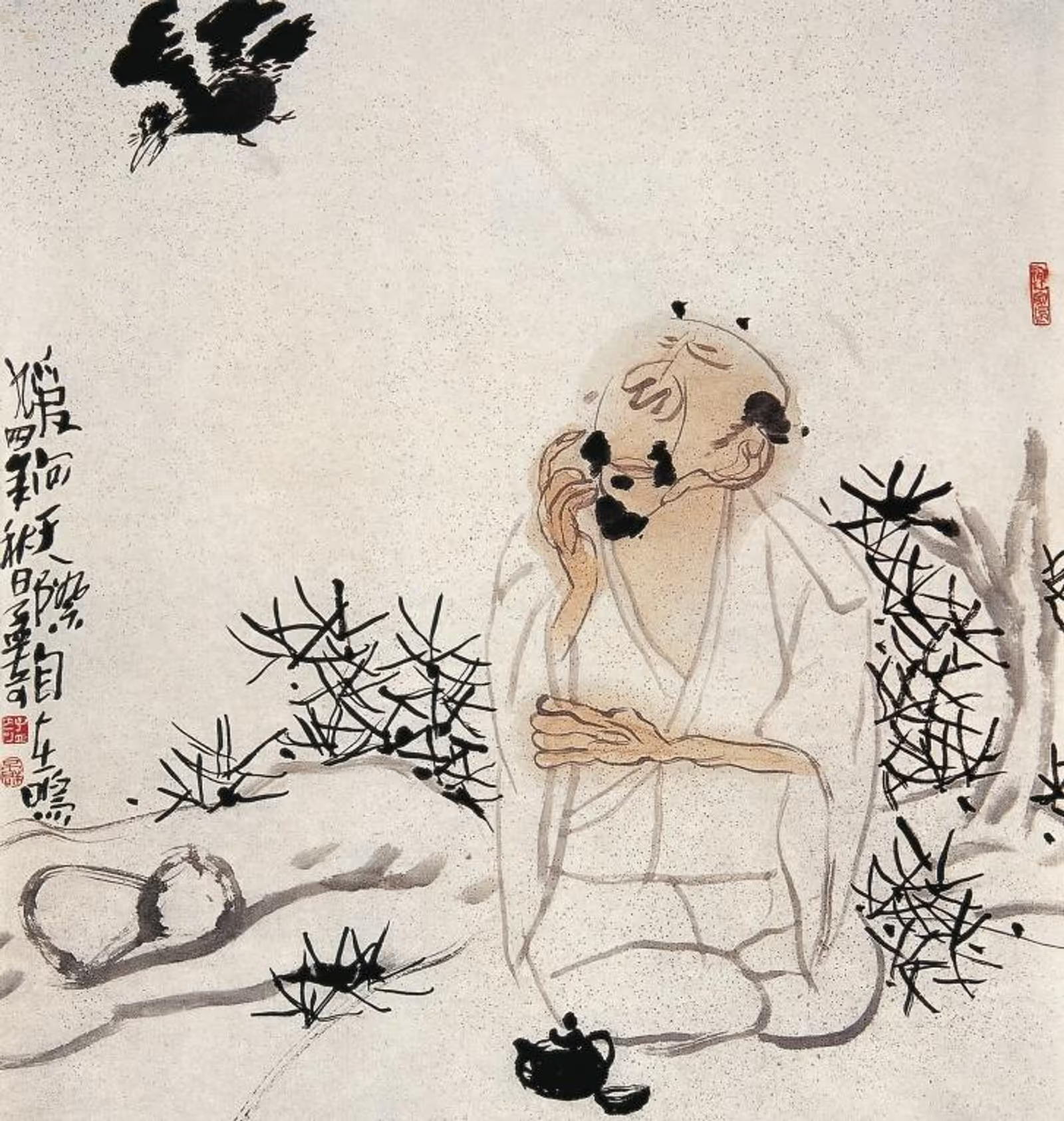

20 世纪 80 年代,因历史原因中断的西方现代艺术观念和方法再一次进入中国艺术界,也重启了中国画家、批评家对于水墨的价值和可能性的思考和探讨。既有批评家李小山在 1985 年提出的“中国画穷途末路论”,也有艺术史研究者万青力的提醒——“没有继承,就没有发展;否定一切,将失掉一切;破坏之后,将是一片荒芜。”从创作上看,短短十余年,花样翻新的“八五美术新潮”逐渐退却,曾被批判为陈腐趣味的“文人画”化名为“新文人画”上场。“以古为新”是中国画在20 世纪 80 年代末的变革策略。艺术家周韶华就此提出了“间接遗传” 说。“新文人画”明显是对西方当代艺术思潮和激进观念的反驳,它呈现出某种拒绝的态度——被新潮艺术家和批评家普遍视为一种“倒退”。而实际上,新文人画的辩护者想告诉人们:传统思想价值的创造性转化才是“新文人画”现象的主体线索。

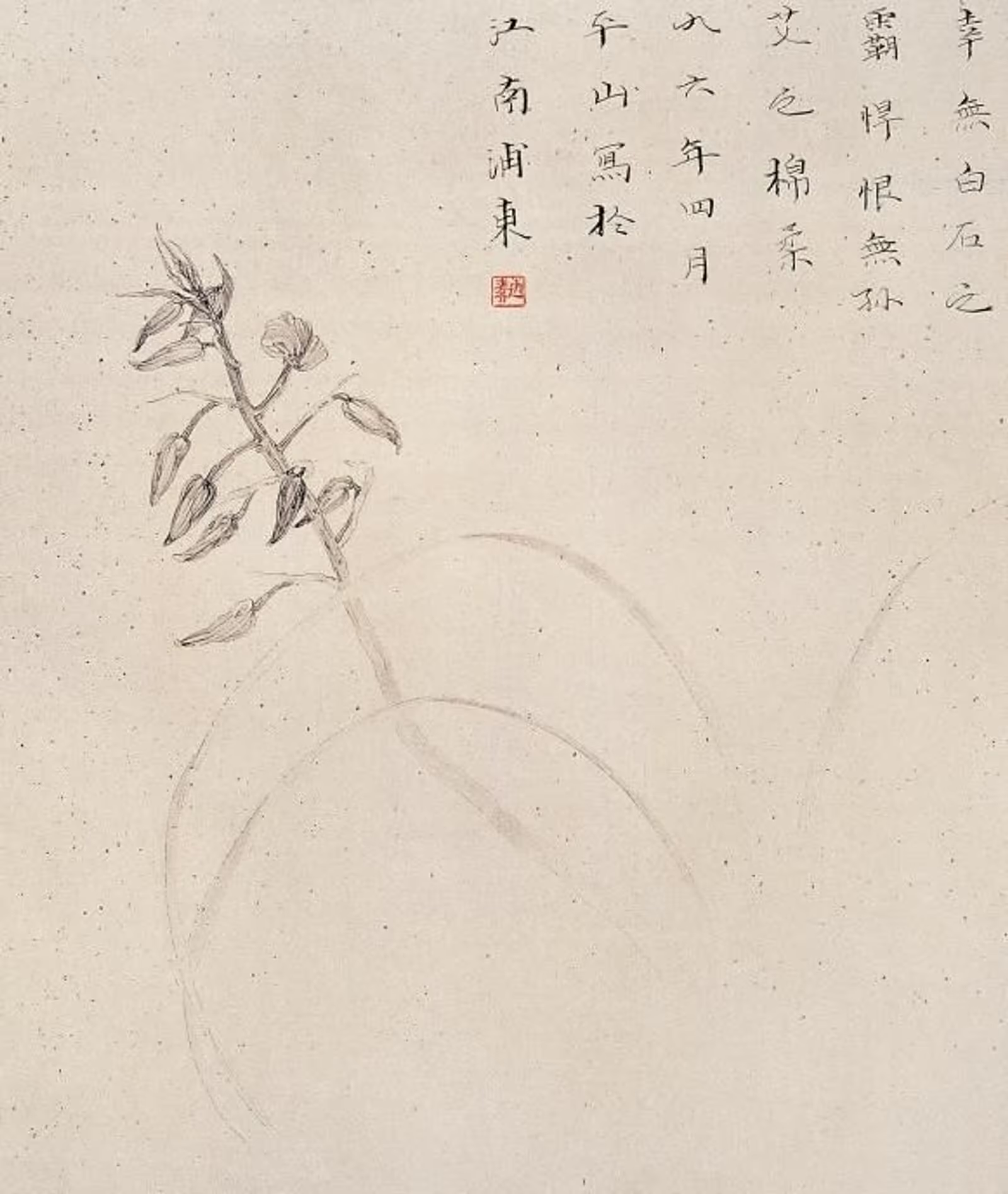

新文人画被认为是 20 世纪对传统的最后一次回眸,其根本原因是传统文明在经历数十年蹂躏后的复苏。尽管这个名单上的数十位画家都没有明显地超过自己的前辈(吴昌硕、黄宾虹、任伯年及之前的画家们),尽管许多批评家不断强调“新文人画”与“文人画”之间有事实上的区别,尽管他们在溪山远去的现代去模仿前辈和古人显得有不同程度的勉强,尽管他们在辞赋诗歌、雅集言谈中尽可能地找回丢失的传统,不可否认,他们在一个相对主义的时代与前卫艺术分享着被称之为“新艺术”的空间。与之同时,现代水墨运动的倡导者、中国台湾画家刘国松于 1983年到大陆举办了十几场画展和讲座,他的作品和关于水墨的创新观点给予当时的大陆水墨界不小的影响。因此,受之影响的一些青年艺术家开始了另一条有别于“新文人画”追求笔墨趣味的水墨艺术策略——通过借鉴西方现代艺术创作方法,以及参照刘国松、吕寿琨等人对水墨媒介表现形式上的创新经验,他们更大胆地拆除笔墨的枷锁,在 80 年代中后期开始了一段“实验水墨”的变革之路。

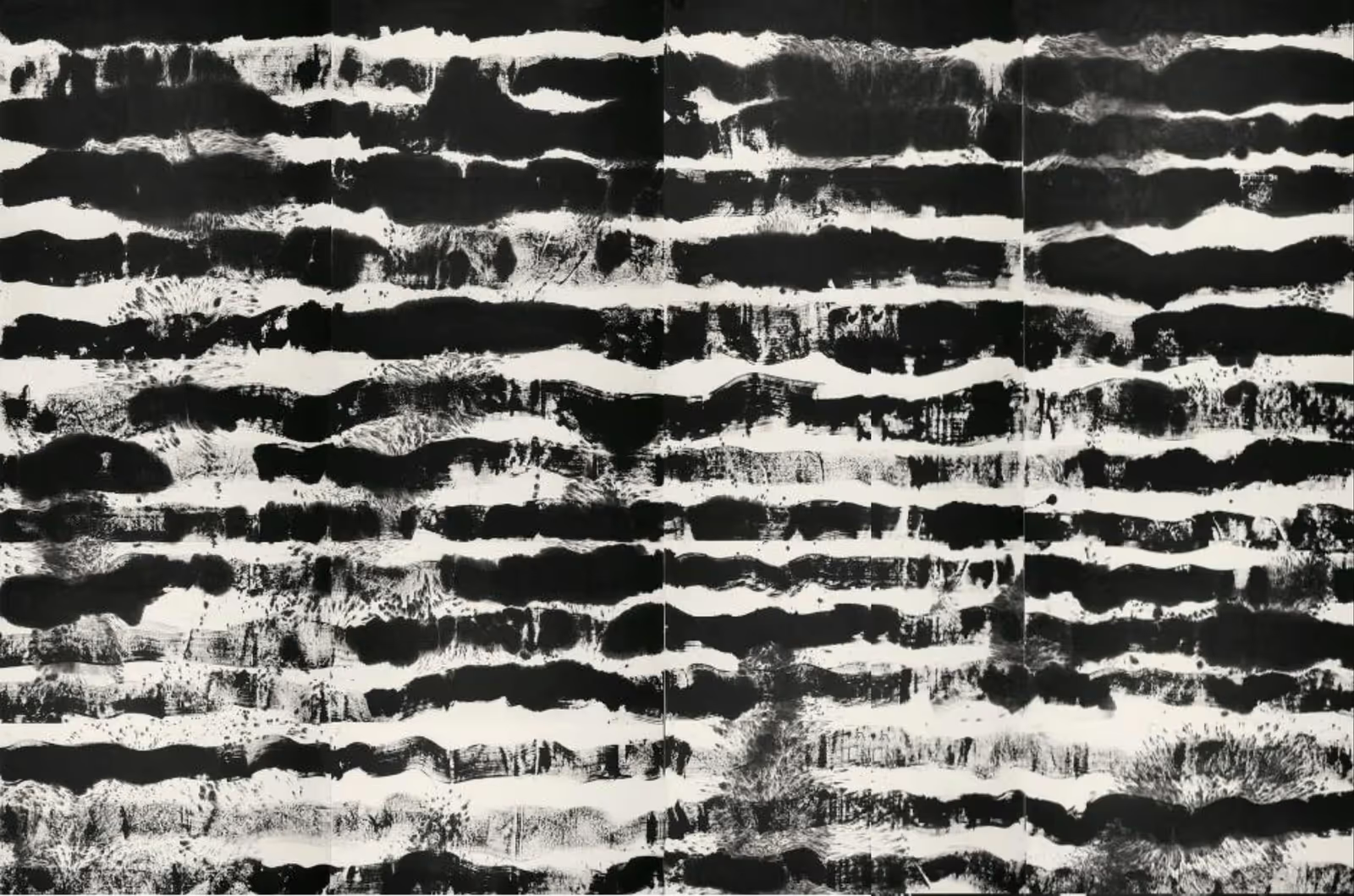

从群体、风格或运动上来看,实验水墨在时间上的形成略晚于新文人画。实验水墨发生的时代背景是中国开始进入社会主义商品经济(80 年代)和市场经济(90 年代)发展的时期,“与国际接轨”成为 20 世纪 90 年代中期之后被重点关注的口号。水墨如何面对更开放的全球化与其他异质文明进行交流与对话,既不能单纯地以自身审读他者,也不能仅仅作为一种像“春卷”一样的特色菜成为世界文化的组成部分,这是艺术家不得不面对的课题。以媒介论取代笔墨论(甚至在这个时期,强调媒介的“水墨画”不知不觉地取代了过去的“中国画”的造词逻辑),这个说法突破了艺术家最后一道心理防线。被认为首先使用“实验水墨”概念的是批评家黄专。这个概念在提出时具有明显的开放性理解,因此,90 年代一些批评家和艺术家针对过去十年以及当时水墨创作的现状,进行了一系列概念辩论,试图为实验水墨寻找独立的系统性范式,以区别于其他水墨风格。另一个为实验水墨执旗的理论家皮道坚给予“实验水墨”的界定是:“实验一词也是对二十年来包括表现性水墨、抽象水墨、观念水墨、水墨装置在内的各种现代水墨探索精神的准确概括”,与此同时“水墨实验”不等同于“实验水墨”。

实际上,实验水墨是西方当代艺术进入水墨领域产生的最直接反应,而这个反应的核心观念根源于西方,比如对“抽象”“表现”等西方艺术形式和方法的理解与实践。它有针对性地锚定西方现代艺术体系,将水墨作为等同于油彩、水彩、木板等绘画媒介的材料之一,尽力剔除传统文化基因(例如材料与工具的唯一性与特殊性),通过解构和结构主义的方法实现仅仅作为形式和材质的价值,并借此延展水墨媒介的表现边界。因此,形式与材质的自由正是实验水墨形成相对稳定的创作风格的基础理由。但水墨如何嫁接西方现代艺术,这是一个前无古人的尝试(虽然林风眠的“中西调和”论早在 20 世纪上半叶就已经随着他自身的实践呈现出一定的先行性,但却因时代原因被搁置,且这种探索追随者甚少,未形成有影响力的风气和理论性结果),因此,实验水墨中的“实验性”相对而言有一定的滞后性,这种现象被一些批评家表述为“水墨艺术界的前卫”以及“前卫艺术中的后卫”。

当水墨开始超越笔墨,当水墨画从抽象到非具象,当图像创造祛除了叙事逻辑,遂形成了实验水墨在 20 世纪 90 年代之后的观念化创作风景。在风格上高度类似西方现代艺术的实验水墨,在经历了“出位”之后,将目标定位于更宽泛的人文审读。譬如刘子建从楚文化中寻找符号及特殊用法,张羽的灵光则来自东方文化的内在精神,光就是现代而墨指代传统。大量的文献与口述都表明,实验水墨艺术家的内心距传统并没有太遥远的距离,例如王公懿的老庄哲思、阎秉会的情感冲动、梁铨执念于平心静气的禅心。无论如何,艺术史中的实验水墨可以看作是“中国画穷途末路”后的集体性冲锋。这种集体性努力更彻底地打破了传统水墨以及写实主义水墨在笔墨上的坚持与摇摆,在根本上使水墨从媒介论走向了观念论,即走向了以观念特征为第一性的当代艺术审美体系。

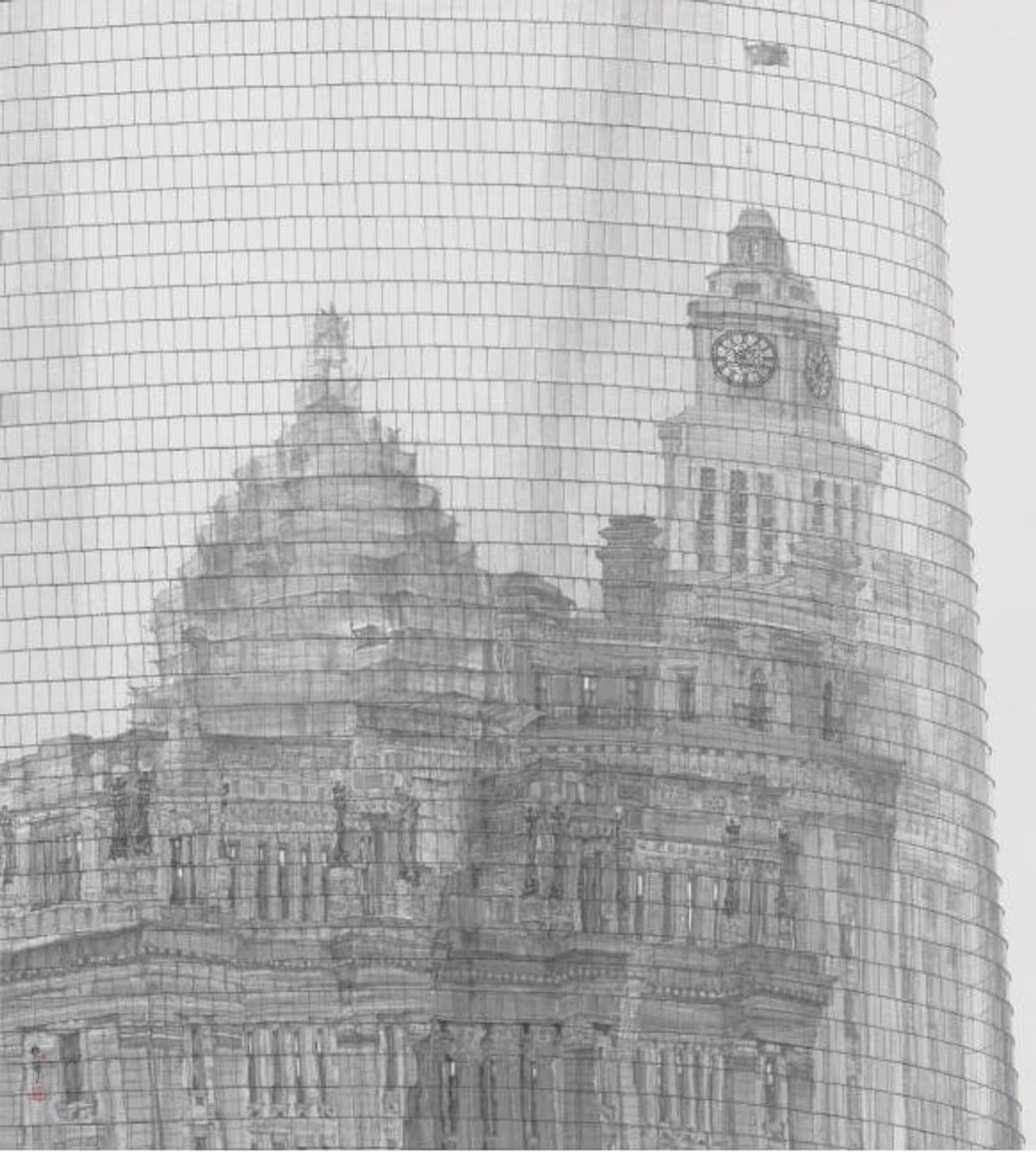

20 世纪 80 年代西方现代艺术再次进入中国大陆时,也伴随着西方当代艺术创作的涌入。当代艺术话语体系的确立建立在第二次世界大战后由欧美逐渐流行开来的以装置、行为、影像、观念为主要艺术形式的基础上。这些艺术创作不论采用何种“材料”,它们的共性体现为基于新媒介语系中艺术主体的观念性创作。吴冠中和张仃在 90 年代拉起了20 世纪中国水墨的最后一次论战,这种关于笔墨是否还应当存在,抑或应该以何种形式存在的争论,没有掩盖住那些在媒介探索上更具有前卫性的艺术家的创作。水墨的这次突破表现为水墨从现代形态向后现代形态的过渡,它彻底抛弃了传统水墨媒介的“顺延”发展,在颠覆、解构中将水墨作为一种文化资源和符号参与艺术表达。在这一观念的指引下,一些艺术家尝试融入其他新材料探索甚至改变水墨的空间存在方式,逐步从二维向多维拓展,以致传统概念再也无法包含这种“非架上的水墨”类型,我们也开始使用“作品”来为这类创作进行表述。

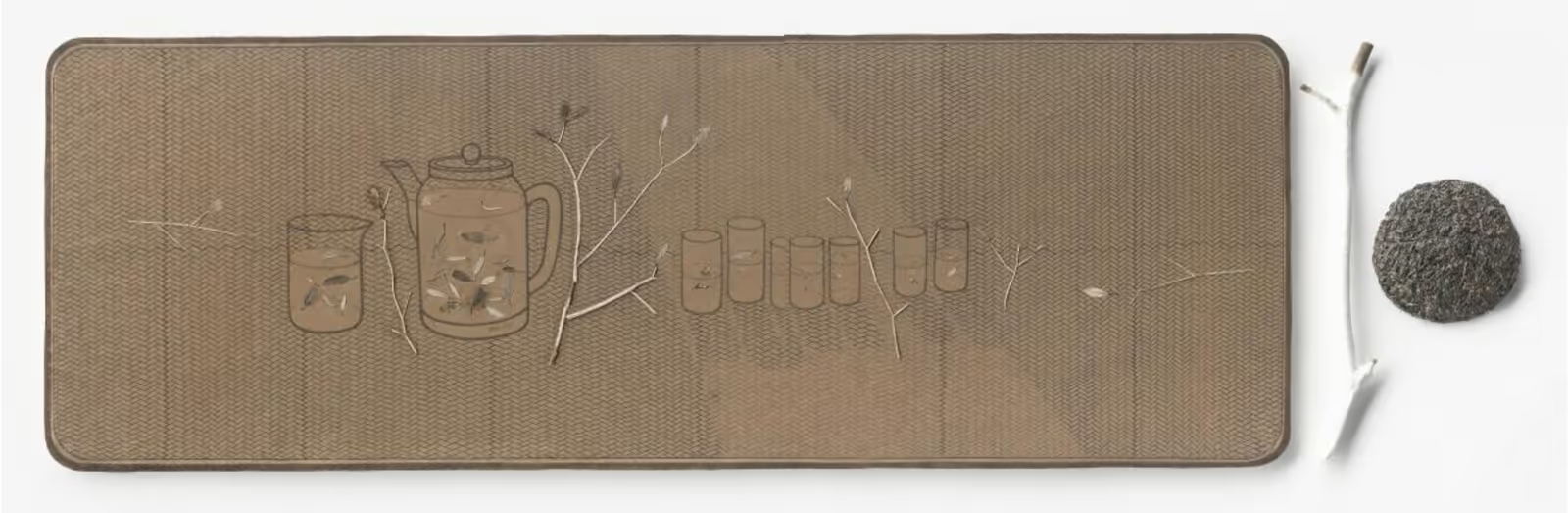

20 世纪 90 年代中期之后,出现了大量远离传统水墨逻辑的文本作品,并在展览或出版物中高频次出现。“新媒材”的“新”在遣词造句的时候显然是相对于“旧”而言的,某种程度上艺术形式的更新的确与科技的进步存在着某种关联。与二维水墨绘画的纸媒不同,以“新媒材”艺术为语言特征的水墨艺术,基本可以同时包含现成物、装置、数码媒体、身体行为等多样化的媒材类型,并依据艺术家的具体表达传递不同文化语境的思考。20 世纪 80 年代中国出现了一批采用新媒体技术创作的艺术家,如徐冰、谷文达、杨诘苍、邱志杰等。当水墨演变成一种观念参与当代艺术创作,它的关键词即为“媒材倾向”。在这个层面上,所有的技术和美学的可能性都被充分挖掘,以便能与我们当下所处的后现代语境发生关联,于是,水墨也在新的时代被重塑,并以媒材的跨界作为水墨艺术的典型特征。

以新媒材为代表的中国水墨是以视觉艺术概念改写了案上水墨的创作观念和表达方式,以现成物、装置、数码图像、行为及身体等“直白的”艺术手段,富有智慧地表达现实人文思考,同时体现出文化消费中的大众性和娱乐性特征,即新媒材被应用于水墨创作,既为水墨艺术创作赋予了多样化的时空观和物理存在形态,同时确立了观念艺术在水墨创作中的基本策略,成为水墨艺术进入当代的身份确认。与此同时,除了新媒材作为水墨艺术类型的媒材实验外,传统媒材如何进入当代,体现当代人文思考以及承载观念表达,也成为当下水墨艺术探索的一个重要领域。从外在形式上来看,因传统媒材的物理属性限制及表现形态,致使它在当代性探索试验中始终徘徊于现代与后现代之间参与水墨图景创造与文化绵延的艺术命题。

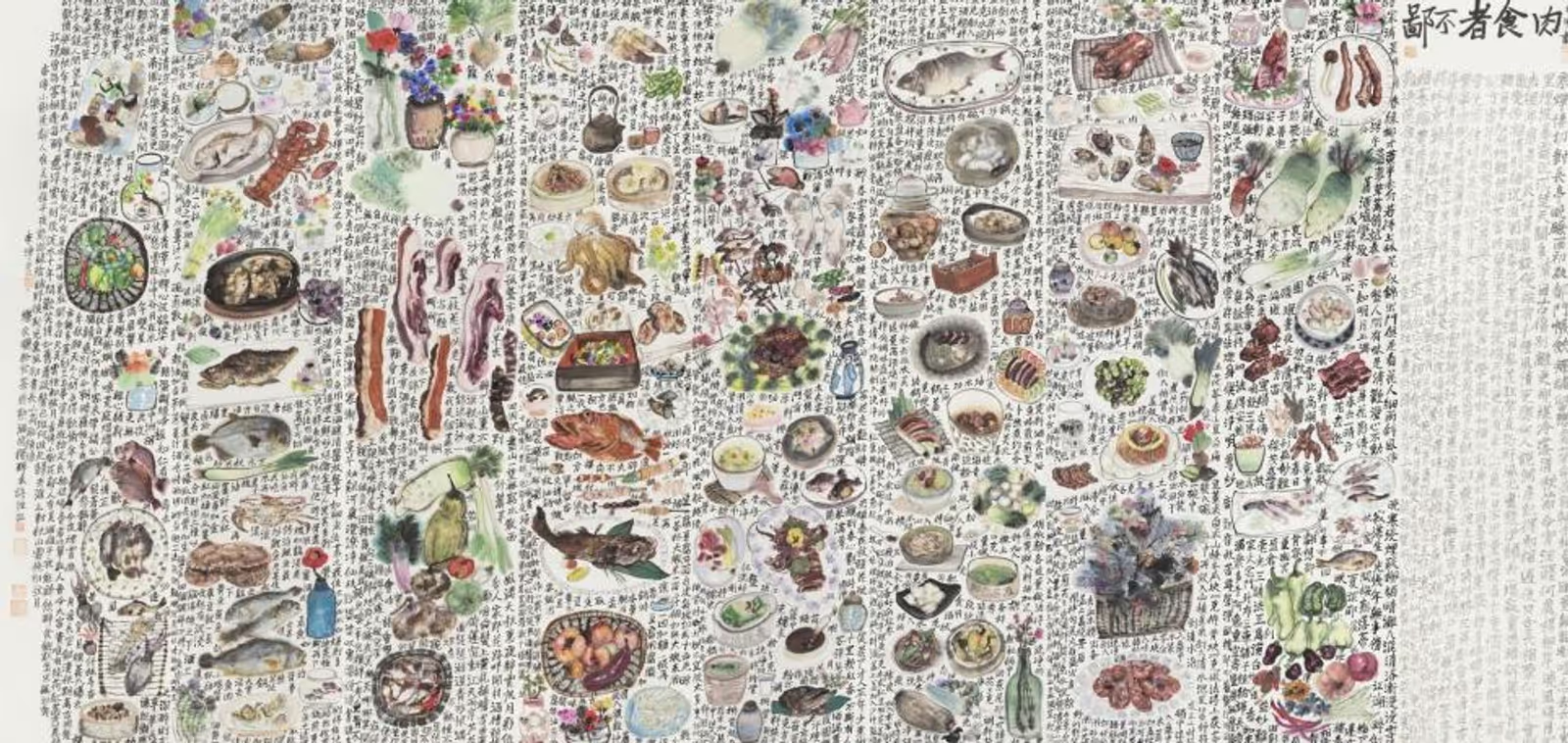

2000年以来,中国社会从经济、政治、文化、技术等领域全面卷入全球化进程,水墨的现代表达无疑也要面对这样一个复杂的当代背景。近些年,我们习惯上将整个有关当代性革新意义的水墨画称为“新水墨”,它的线索渊源与革新、革命、创新、变化、当下介入等词汇发生能指关联。因此,新水墨的欲求是对自身原有文化系统的落伍与即时失败的一种反向求助,一种对既定文化秩序的不满,结合着对新文化、新语言的自然要求,以及对现实真实性的必然介入,形成了一种具有一定文化指认度的艺术形态和艺术模板。新水墨的线索仍是根性的线索,其本质是把当代艺术与中国文化联系在一起的、不断地自我理解和自我实现的过程。新水墨概念着重强调了“新”的生成方式、态度、语言结构等,同时也再次强调了“水墨”的本体质地。新,意味着在当代语境下,从水墨的角度建构一种与当代文化进程相关的自我意识、开放理念、社会认知的具有穿越性、创研性的当下艺术形态,在形式语言上,新水墨充分利用了现代艺术的启发和当代艺术观念解放的成果。

进入21 世纪,中国不断深入的全球化以及艺术市场的蓬勃发展,致使在 20 世纪 90 年代还星星点点倾向于运用新水墨观念创作的艺术家群体,在新纪年不断壮大。2012 年苏富比、佳士得史无前例地推出了以“水墨”命名的中国艺术专场,有这两个一直力捧中国当代艺术的世界拍卖行介入,让水墨成为那年人们关注的一个焦点话题。紧接着,2013 年美国纽约大都会艺术博物馆也举办了以“水墨”命名的东方艺术家的群展,激起了全球性的水墨狂潮。与此同时,国内以“新水墨”名义出现的展览也在南京、北京、山东等地不断出现。各地美术馆、画廊等艺术机构成为新水墨的主要赞助者,它们先后推出一系列以“新水墨”命名的展览。2012 年,中国美术馆举办由杭春晓策划的“概念超越——新工笔文献展”,参展的众多新工笔艺术家后来也成为新水墨群体的成员。此后,金陵美术馆于 2014 年举办由孙磊策划的“70后水墨艺术大展”,这个展览标志着以70后为群体性特征的艺术家以新水墨的面貌整体性出场。到了2013 年,特别是 2014年,新水墨展览在北京此起彼伏,一些重要的艺术机构纷纷介入新水墨领域。因此,一些批评家认为是市场打造了新水墨不无道理。

应该意识到,那个被我们在过去若干年里极力批驳和否认的“传统”,在相对宽容、思想自由、艺术纯化、观念多元的漫长时间里,并没有因解锁笔墨和形态改变而变得荡然无存。不管是新文人画的世纪回眸,还是实验水墨从媒介实验到文化定位的转向,抑或是新媒材水墨与新水墨着眼于中国文化更丰富的文化资源,使我们发现了一个暗含在当代逻辑中的基本常识:关于文明的陈述是在整体性的上下文中进行的。最近若干年里中国当代艺术批评之所以没有成绩,就是因为过去四十多年里从现代主义开始建立起来的批评语言系统渐渐失效,因此需要我们回望历史重新审视过往在水墨问题上的所谓“革新”——人文知识不是建立在进化论的逻辑上演变的。任何一种艺术类型的发生总是与提出者特殊的针对性、时间以及产生问题的环境有关,这就决定了我们在学习人类知识的时候应该保持常识:问题总是具体的,需要对文化的丰富性进行微观考察,以免落入思维茧房。所以,现实要求我们的批评回到历史,回到问题的发源地。借“溪山清远”为题,想提醒的是,中国当代水墨的发展逻辑来自对在地文化的深入思考、对人类文明的重新认识以及在普世价值观的基础上对赓续传统的普遍呼吁。而作为一种文化类型,水墨是精神的,是那种数次面对水渍墨痕时都啧啧称叹的源自基因中的惯性。接续并兴旺自己文明的香火,既是过去四十多年艺术家们顺其自然的选择,也是未来中国当代艺术家的重要课题——这就是溪山清远的当代逻辑。